![]()

![]()

|

![]()

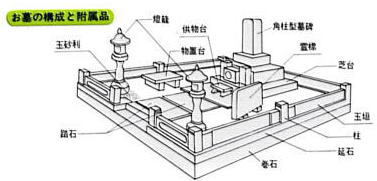

文字を刻む仏石と上台石と・下台石を中心として

一対の花立・水鉢・線香立てといった法具類に

よって構成されています。

この墓の様式は、その起源を江戸時代にもち、

今日広く普及しています。

墓碑の安定と納骨室に外部から水が入らないように

するためのものです。

仏式の場合は石碑に戒名(法名)・死亡年月日・俗名・享年、キリスト教の場合は

洗礼名・氏名・生年月日・死亡年月日を刻みます。今後文字を刻んでいくときに

利便性があります。

先祖の生前の好物を供えることによって、深い供養の念を表現します。

墓参の折に、手荷物・ハンドバックなどあるときに利用されるものです。

![]()

供養のために献燈する法具です。この燈篭の形式は、丸燈篭・角燈篭など一定した形は

ありません。

![]()

お墓の基壇を固めるとともに隣りの境界を明示し、また隣近所からの流水などを防ぐ役割を

果たすのが、境界石(巻石)です。その上に彫刻を施した外柵を玉垣と呼び、お墓の入り口

を明確にするものとして必要なものの一つです。

![]()

墓地の手入れをしないと雑草が生えやすく、それを未然に防ぐために玉砂利が用いられます。

![]()

墓地内をむやみに踏み歩くのはあまり感心することではありません。

また、足元を汚さないためにも踏石を用いたいものです。

![]()

![]()

|

|

| 大阪一円で普及しているタイプのお墓です。 文字を彫刻する仏石と二重台からなる本体と花立一対、線香立と 水入れとが一体となった水鉢、供物台から 構成されています。 |

この石塔は、地・水・火・風・空・の五大を宇宙の生成要素と 説く仏教思想に基づくとともに、日本人の積石信仰と一体となって 創られたものです。 率直簡明な形状ですが、その中に仏教世界の深遠さをのぞかせています。 |

|

|

|

|

和型の基本型に、花立を花瓶型にしています。また 水鉢の線香たての部分を浮出させています。少し豪華さを伴った和型です。前に置いてあるのは 収納式の物置台でお墓参り等の用品を入れるのに便利 です。 |

|

|

| この塔は、釈尊の仏舎利(遺骨)に代えて,塔中に 法篋印陀羅尼経を納め、死者の菩提を弔うとともに 建立者が作善の功徳を受けようとするものです。 |

角がなく円形をしており、縫い目がないことからも 無縫塔と呼ばれています。塔身の形から卵塔とも呼 ばれていますが、禅語の 「天衣無縫」から来てい ると言われています。 形式にとらわれない無形無相の塔の姿が広く高僧の 墓塔として用いられたと考えられます。 |

|

|

| 最近、洋式墓碑も広く普及して、特に公園墓地などに顕著に見られます。このスウェーデン産の黒御影石は、コクのある光沢をもち、洋式墓碑と調和して、全体的に現代風の上品な感じを与えています。 |

生後まもなく世を去った子供や母親の胎内で死亡し、 この世に生を与えられなかった子供まで含めて「水子」といいます。この不憫な子供の霊を救うために建立されるのが、地蔵尊です。 |

|

|

| 4.5聖地での完成モデルです。 青御影石の巻石に外柵(玉垣)を施し、墓石本体のほかに霊標 (はめ込み式)、経机、自然石の物置台、ステンレス製石台付ローソク立、板石をセットしています。 |

現代的な感覚で大胆に「和」と「洋」の調和を図りました。 和式墓碑の多い旧来の墓地内に建立されても決して違和感は ありません。また、その新感覚が宗教的な厳粛さを表現しています。 |